All’Asinara i soldati austriaci sterminati da tifo e colera

Nell’isola arrivarono 23mila prigionieri. Ma per le malattie ne morirono 7.500

All’indomani della prima guerra mondiale, l’Italia conobbe una vera e propria “invasione monumentale”: si stima che i soli monumenti ai caduti sorti nel primo dopoguerra in città e paesi siano più di trentamila. La cappella che si trova all'Asinara, lontana dal teatro di guerra, è un altro genere di monumento. Non fu edificata da italiani, ma da combattenti sul fronte opposto, prigionieri austro-ungarici sopravvissuti ad una vera e propria odissea, fatta di fame, freddo, malattie, come tifo e colera. Che seguono gli eserciti e uccidono lontano dai campi di battaglia , nelle trincee, negli ospedali da campo e militari, nei campi di prigionia. Morti oscure , non circondate dall'aura del sacrificio, non celebrate, non ricordate nei bollettini di guerra. Nella cappella dell’Asinara è scritta un'altra storia della guerra e dei suoi orrori. Che comincia con l’invasione della Serbia da parte dell’esercito austro-ungarico, una delle prime operazioni militari dopo lo scoppio della guerra.

Erano seguite, nel settembre-dicembre 1914, una serie di offensive e controffensive serbe che avevano portato alla cattura di un grossissimo contingente dell’esercito austro-ungarico (76 mila uomini). Nell’ ottobre del 1915, l’offensiva degli Imperi centrali aveva trovato un paese stremato da mesi di guerra, con la popolazione decimata dal tifo che aveva fatto strage tra i prigionieri di guerra. Per evitare la capitolazione il governo e l’esercito serbo avevano deciso di attraversare l’Albania e congiungersi alle forze alleate sulle coste dell’Adriatico, a Durazzo e Valona, città albanese sotto il controllo di un contingente militare italiano. Era cominciato così il tragico esodo di 400 mila persone: il re Pietro I, la famiglia reale, la corte, l'’esercito, e un’intera popolazione di donne, vecchi, bambini. In testa i circa 50 mila prigionieri che i serbi avevano voluto portarsi dietro. Una “marcia della morte” che si svolge in pieno inverno, attraverso aspre montagne coperte di neve, su sentieri fangosi, sotto la pioggia e in mezzo al nevischio, evitando le soste per sfuggire agli attacchi dei partigiani greci e macedoni, tra popolazioni ostili che difendono le loro poche risorse con bastoni e fucili.

I diari e le testimonianze dei sopravvissuti ci consegnano immagini spaventose di quella interminabile marcia, durata settantasette giorni, tra neve e fango senza ricoveri di alcun genere e senza cibo, se non erbe. I serbi non si preoccupavano certo del vitto dei prigionieri, privati di ogni avere, di coperte e mantelli e costretti a spalare la neve. I morenti venivano abbandonati per la strada. «Siffatto era il terrore che dominava la famelica turba fuggente e così forte era l'istinto di sopravvivenza che neppure amici e parenti si fermavano a soccorrere chi si lasciava andare sfinito. Si nutrirono di erbacce, topi, ogni qualità di rettili bruciacchiati e divorati con voracità felina», scrive un ufficiale italiano che aveva raccolto le testimonianze dei sopravvissuti.

Anche lo storico meno impressionabile, abituato a confrontarsi con resoconti di catastrofi naturali (come il terremoto-maremoto del 1908 che distrusse Messina) o con la morte di massa delle città dopo le incursioni di peste o colera, in pieno XIX secolo, resta sconvolto di fronte alle descrizioni della lotta per la vita di quegli uomini, nudi, scalzi, intirizziti, che si avventavano, azzuffandosi tra loro, su carogne di animali morti lungo la strada. Qualcuno parla perfino di episodi di antropofagia.

Mai nell'Europa moderna si era dato il caso di decine di migliaia di esseri umani costretti a regredire ad uno stato bestiale. Quando giunsero sulla costa albanese, a Valona, e vennero presi in consegna dai comandi italiani non avevano più nulla di umano: i visi grigio terra, i corpi ridotti a scheletri, le divise a brandelli, scalzi o con i piedi avvolti in stracci sporchi e fangosi. Alcuni, testimonia un medico, nascondevano sotto i vestiti nauseabondi resti di carne cruda, strappata da cavalli morti. Secondo gli accordi con gli alleati, la marina militare italiana avrebbe dovuto aiutare i profughi, imbarcarli su piroscafi, scortati da cacciatorpedinieri e trasportarli a Brindisi per poi consegnarli alla Francia. Ma mentre si organizzava lo spostamento dell’esercito serbo a Corfù, il pericolo che il colera si diffondesse tra le truppe italiane spinse le autorità e gli alti comandi ad assumere la decisione di trasferire la massa dei prigionieri all’isola dell’Asinara, destinata a lazzaretto del Mediterraneo nel 1885,dopo l’ epidemia di colera che aveva devastato l’Italia (Napoli). Nel 1914 vi si trovava una piccola stazione contumaciale per i malati, un piccolo ospedale, una direzione sanitaria, quattro baracche, alcuni fabbricati e un forno crematorio.

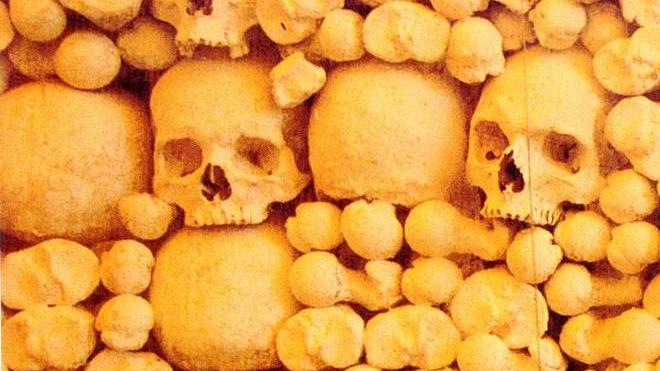

Di certo l’isola non era attrezzata per accogliere decine di migliaia di prigionieri, in parte colpiti da colera e altre malattie. In pochi giorni la Marina militare italiana organizzò un ponte navale per il trasporto dell’esercito serbo ( 481 uomini), dei profughi e dei malati a Corfù e dei prigionieri austro-ungarici all’Asinara Un’operazione umanitaria gigantesca di cui oggi – ha scritto qualcuno – si farebbe un' esaltazione spettacolare. Il primo scaglione di 3.711 uomini partì dall'Albania il 16 dicembre a bordo dei piroscafi “America” e “Dante Alighieri”. Da quel giorno e fino a metà gennaio 1916 tredici piroscafi portarono sull'isola 22.928 prigionieri di varie etnie, ungheresi, austriaci, boemi, croati. Nella fretta di sgomberare Valona, si procedette all’imbarco in tutta fretta e vennero meno tutte le misure profilattiche consigliate dalla Direzione generale di sanità. Malati e sani furono imbarcati insieme, con il risultato che la tremenda epidemia si diffuse nelle navi: circa 1500 morirono durante il viaggio o a Cala Reale, in rada, e i cadaveri furono gettati in mare. Le cronache delle prime settimane ci consegnano scene di morte di massa: circa 6000 prigionieri muoiono di colera e vengono seppelliti, senza nome, in fosse comuni, cosparsi di calce viva. Di quella tragica vicenda, parallela ai grandi fatti d'arme che si svolsero in quei mesi sul fronte orientale, nelle quattro offensive sull'Isonzo – consegnate, queste sì, ai libri di storia – restano i segni materiali (la cappella, l’ossario, rovine di edifici, cippi funerari, cimiteri) che ci consentono di ricostruire un'altra faccia della guerra.

Nel centenario della prima guerra mondiale questa vicenda può essere un punto di partenza per consolidare nei giovani, futuro dei popoli, la consapevolezza del valore universale della pace. E per misurare il cammino percorso da allora per abbattere i confini e unire le nazioni e rendere possibile la condivisione di memorie, di idee e di aspirazioni che sono l'essenza del pensiero con cui i padri fondatori hanno dato vita al sogno dell'Europa unita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA